天津近代城市邮政通讯的先驱

2010年08月16日来源:

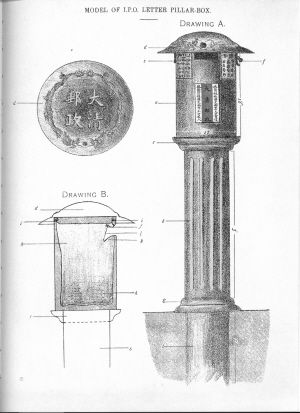

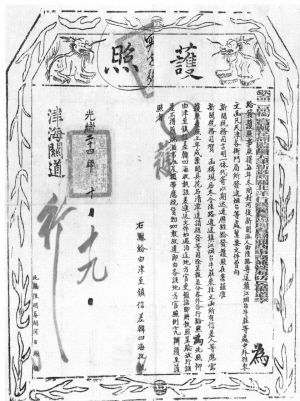

中国清代邮筒图案与天津至镇江信差的邮路护照

大清邮政津局大楼(今解放路)

天津是我国近代邮政和电信事业的发源地。1878年,中国第一套大龙邮票在天津问世,拉开了中国邮票发行的序幕。1879年中国人自己架设的第一条电报专线在天津诞生,同年天津的轮船招商局架设了一条从大沽码头到紫竹林栈房的电话线。这些标志着城市近代化发展的通讯技术的引进,成为天津近代文明的辉煌成就和亮丽光环。

然而,先进技术的传播和接受的背后是不为人知的一些史实故事(战争给这座城市带来创伤的副产品)。自从1844年美国人莫尔斯把电报推向应用以后,这一现代化的通讯技术,曾为西方资本主义国家带来了莫大的好处。在第二次鸦片战争以后,各侵略国侵入中国各地,纷纷要求在各大通商口岸设立电报线,均遭到了清王朝的拒绝。然而时隔不久,在强邻逼迫的压力下,电报竟成了中国引进最早的现代通讯技术之一。

打开从英国征集复制回国的档案可以清楚看到,1860年天津被迫开埠后,1861年12月2日吉布森(英国驻大沽领事馆副领事)就建立一条电报线连接各通商口岸城市致函孟甘(英国驻津领事馆领事),向中国政府提出申请。1861年12月16日布鲁斯回复孟甘就建立这条电报线“不能依靠庞大的设计方案,将电报设施引进这个国家。以较短线路连接城镇并保持通讯是很有必要的。通过这种方式,此项目的优势会得到实际的展示”。它显示出西方列强国家要对中国通讯垄断的谋略。

正是这步步紧逼的态势,使得北方洋务派的代表李鸿章,1879年率先架设了天津紫竹林至大沽炮台电报线,成为中国自设电报的开端。在大沽、海口各炮台,与天津间的电报线架设完成后,“号令各营,顷刻响应”。电报的开通加强了清王朝对军队的调度指挥能力,以及与全球各地的联系。天津电报开通后,正值中法战争前夕,清王朝应越南当局要求,出兵北圻。未通电报前,报告前线军事状况的奏折往返长达50余日,修建专用线路后,大大缩短了消息传递时间。1881年12月24日,全长3075华里的津沪电报线路全线竣工。津沪电报线全线开通,以其传递信息的快捷,首先引起了开通地区商人的兴趣,“汉口茶市所聚,浙西丝巾所出,宁波亦徽茶口岸,三处商事关切己,商询情形,为思禀请设线者接踵而至”,电报对于山西票号业务发展所起的作用,和票号因此而获得巨大利益更是十分明显。

电报线路的建成,给军政、商务带来极大方便。时人称赞:“此诚开辟以来之创举也。”然而,以李鸿章为首自行举办电报事业,在引进外资与先进技术和管理经验方面,面临许多困难。一方面需要引进真正的先进技术,另一方面又要防止外人借此干涉中国内政。李鸿章最终选择了丹麦大北电报公司作为合作对象——大北公司作为在中国最早铺设电线的外国公司,技术不成问题;丹麦是欧洲小国,比俄、英、法、美诸强似更易驾驭。李鸿章与大北公司合作十分愉快,曾将御赐三等第三宝星颁发给大北公司主办恒宁生。在李鸿章的运作下,清廷将二十年海线专利让与大北公司,大北公司则协助兴办中国的电报事业。在这之后的电话技术设施引进上,也反映出大北公司拥有的特权:1881年“大北电报公司(Great Northern Telegraph Company) 的代理人亨明森近日来函申请在英租界内设电话点。亨明森在信函中称有意在租界内安装电话通讯设备……并要求对租界内的电话设备持有10年的专有权,而且要求工部局承担费用”。

1876年,美国人贝尔成功发明电话。不久,电话便传入中国,轮船招商局成为中国第一个使用电话通讯的公司。但当时的电话架线工作,均由外国人担任。1879年招商局由天津大沽码头架设电话线至紫竹林货栈房,这不但是天津最早的电话线,而且也是在通商口岸中由中国人自己架设的第一条电话线。从接受电报、电话技术到创办电报、电话开始,仅仅十余年间,电报、电话线已“布满各省,瞬息万里,官商乘便”,并制止了外国企图垄断中国电信事业的侵权夺利的活动。1900年以前,天津官电局所经营的电话设备简陋,后被八国联军破坏,另有丹麦人濮尔生设立了天津电话公司,并以单式电话线架成天津与北京之间的长途电话。1903年天津设立电话局,两年后,京津之间的第二条复线式长途电话线也架设成功,而且兼并了濮尔生电话公司。19世纪80年代末,随着通往西南、西北、北京、东北的电信干线陆续建成,初步形成了贯通全国的电讯网。1908年电报的经营方式由最初的官督商办改为官办,连同电话业务统归邮传部经管,称电政局。

在电报、电话成为大众传媒介质前,更为普遍的信息沟通则是邮政。开埠前,天津传统的邮传,官府靠驿递,商民则靠民营信局。开埠后,天津海关兼办邮政,除收寄使馆、海关公文外,也有私人信件。1878年,经准许,津海关税务司德璀琳以天津为中心组织推动北京、天津、牛庄(营口)、烟台、上海5处仿照欧洲办法试办邮政。从此,天津创造了我国近代邮政史上诸多第一。第一部邮政规章、第一条邮路、第一个邮政代办机构、第一张邮政资费表、第一套邮票……

1878年直隶总督兼北洋大臣李鸿章与海关总税务司赫德商妥,指派天津海关税务司德璀琳在北京、天津、烟台、牛庄(营口)、上海5地试办邮政。同年3月23日,德璀琳率先在天津发布公告:天津海关书信馆向公众开放,开始收寄中国人和外国人的信件。从这一天开始,中国公众有了使用官办邮政传递信息的权利,中国近代邮政由此发端。

在邮政起步的初期,由于收费昂贵,寄送信件的仍主要是有钱人,而随着邮政的普及,越来越多的普通百姓开始使用邮政这一便利的方式给远方传递消息。为了方便实用,1878年中国的第一枚邮票大龙邮票在天津问世。大龙邮票分为1分银、3分银和5分银。1分银是指折合当时16枚铜板,当时1枚铜板能买一个烧饼。但比起晚清电报每个字银元1角要便宜多了。

中国早期的邮政规程差不多都沿袭的是英国标准,当时的邮件重量和资费由德璀琳签发的第一份邮政公告所规定的邮政资费标准英镑和洋圆计算。根据当时的规定,信函和公文每重半英两,北京、天津间收银3分;北京、天津与牛庄也就是现在的营口、烟台、上海之间收银5分;新闻纸不分地区,每重半英两收银1分。这样的资费和官方邮驿以及民间的民信局相比,便宜了许多,一经推出就受到了公众的认可和欢迎。

尽管新式邮政在发展中困难重重,但它依靠便宜快捷的特点在天津等地站稳了脚跟,并逐步向其他城市推广。至1896年初,全国24处设有海关的地方全部开办了邮政业务,邮政网络初具规模。近代邮政经历了18年的创立和发展,终于得到清政府的认可,光绪皇帝亲自核准建立大清邮政官局。1896年,海关邮政改称大清邮政,早先悬挂在门上的custmos post office也换上了大清邮政津局的牌匾,这是中国近代邮政第一个中国文字的邮政局牌匾。1912年“中华民国”成立后,大清邮政改称中华邮政。虽然名称几经变更,但是洋人把持邮政重要职位的局面却一直延续。当时中国邮权被侵犯的另一个现象就是“客邮”的存在。鸦片战争后,德国无视中国主权,擅自在通商口岸开设德国邮局,随后,日、法、英相继效尤。1914年中国加入万国邮联,1922年太平洋会议上通过了撤销在华“客邮”的议案。可以说,天津近代邮政始终是在与外国列强的各种斗争中逐步发展起来的。

天津创办近代邮政,陆续开通了多条邮路,当时的邮路除了海运外,都是骑差邮路。从天津到北京的骑差邮路,全长250里,每天由天津、北京两端各发邮班一次,都在夜间跑行,限12小时到达,如果信差超时就要受罚,提前到达的给予奖励,而实际上,很难在12小时内到达。据当时的统计,津京骑差邮路从1878年3月26日开始到5月15日,实际的全程时限平均为17.5小时,最快的需要14小时,最慢的达29小时之多,由于骑差连日奔波,疲惫不堪,马匹也病倒不起,骑差从马背上摔下来的事故也经常发生。曾经就有一个骑差,从天津往北京传送邮件,中途从马背上摔了下来,直接跌到一个沟渠里,摔得不轻,他晃晃悠悠爬起来又骑上马继续往前走,以为还是向北京的方向在走,结果走了4个小时后,才发现方向搞反了。从这个故事中我们不难看出,骑差送信的这条线路是多么艰难,直到19世纪末20世纪初,随着我国铁路建设的发展,骑差邮路才逐步被火车运邮所替代。如今航空运邮,给人们的生活带来了更多的便捷。

中国人在1879年开始使用电报的,距离电报的发明时间1804年,中间相隔了75年。而电话从发明到开始由中国人自行安装使用,中间仅隔了3年。如果说,电报在天津的应用,是近代中国城市发展一大进步,那么电话的应用,更是这种进步的显著标志。近代邮政的设立和推广,则成为沟通行情、信息、知识和人际交往的重要工具,体现着近代文明领域的拓宽和文明程度的提高。

西方资本主义列强的侵入,给天津近代历史带来了灾难。他们的侵略罪行应引起我们的痛恨而予以揭露和斥责;但是随之而来的经济、文化诸方面所造成的客观影响,特别是西方文明和先进技术方面,对我国封建传统观念所起的某些冲击作用和对近代一些知识分子有过一定的影响,进而对城市发展进程的作用,都值得我们深思……